Ceci est une traduction de la version anglaise, disponible sur le lien suivant : http://espritdecorps.ca/history-feature/the-canadian-corps-of-commissionaires-a-proud-and-unique-canadian-institution

By Commodore (ret) Mark Watson

Toute personne qui est déjà entrée dans un édifice fédéral a sans doute remarqué la présence d’un agent de sécurité portant un uniforme bleu ou blanc et qui demande des pièces d’identité ou remplit d’autres tâches de sécurité. Les visiteurs croient généralement que cette personne est un employé fédéral. En réalité, il s’agit d’un commissionnaire.

Si le nom des « Commissionnaires » est bien connu, rares sont ceux qui connaissent les origines de cet organisme canadien unique et l’important rôle qu’il tient pour les vétérans et pour le Canada depuis 96 ans.

Officiellement appelé le Corps canadien des Commissionnaires, cet organisme canadien privé sans but lucratif et à caractère unique a été fondé en 1925 dans le but de procurer des emplois valorisants aux anciens militaires et anciens membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et d’offrir des services de sécurité au Canada et aux Canadiens.

Pour bien saisir l’histoire du Corps, il faut remonter au milieu des années 1850, en Grande-Bretagne. La guerre de Crimée, un conflit militaire de deux ans et demi qui a opposé la Grande-Bretagne ainsi que ses alliés à la Russie, dans la péninsule de la Crimée et au Caucase, avait généré un grand nombre d’anciens combattants. Bon nombre de ces soldats avaient été blessés et arrivaient difficilement à trouver du travail à leur retour au bercail dans les îles britanniques. Il n’existait pas de filet social gouvernemental viable pour ces vétérans, qui étaient laissés à eux-mêmes.

Un capitaine retraité de l’Armée de terre, Sir Edward Walter, était conscient de la nécessité de corriger la situation en offrant des emplois valorisants aux anciens soldats qui avaient servi avec tant de courage. Il savait qu’il était possible de mettre à profit la discipline, le professionnalisme et l’entraînement propres aux soldats afin d’assurer la surveillance de propriétés et de remplir d’autres tâches.

En 1859, Walter confie à sept vétérans handicapés la sécurité de commerces locaux à Londres. Désirant donner à ce groupe de vétérans un nom approprié, Walter cherche son inspiration en France. Sur le continent, tous les hôtels des grandes villes se sont dotés de « commissionnaires ». Ces derniers aident les clients à franchir les frontières avec leurs bagages en toute sécurité, font des courses et portent du courrier.

Pour éviter de copier trop fidèlement le français, il nomme l’organisme qu’il vient de mettre sur pied le Corps of Commissionaires, anglicisant le mot « commissionnaire » en laissant tomber le deuxième « n ». Le terme « Corps » vise à souligner les racines militaires des employés. L’organisme adopte un uniforme et connaît une lente croissance, faisant souvent appel au soutien de bienfaiteurs fortunés.

Le Corps conserve des liens étroits avec les Forces britanniques. Plusieurs officiers militaires de haut niveau remarquent et apprécient le travail exceptionnel accompli par Walter. L’un de ces officiers est le prince Arthur, duc de Connaught, qui avait été officier de la revue lors du défilé annuel du Corps britannique, en 1904. L’image des vétérans défilant avec motivation lui avait laissé une impression indélébile, qu’il aura encore à l’esprit au moment d’assumer les fonctions de gouverneur général du Canada, en 1911.

Pendant que la guerre fait rage en Europe, le duc écrit au président de la Commission des hôpitaux militaires, en 1915, pour l’inviter à considérer la possibilité de créer une organisation semblable au Corps of Commissionaires de la Grande-Bretagne à l’intention des militaires qui rentrent à la maison. Il faudra attendre jusqu’aux années 1920, après la fin de la Première Guerre mondiale et le retour au Canada de milliers de soldats blessés, pour que plusieurs éminents Canadiens créent une version canadienne de l’organisme, avec l’aide du gouvernement fédéral.

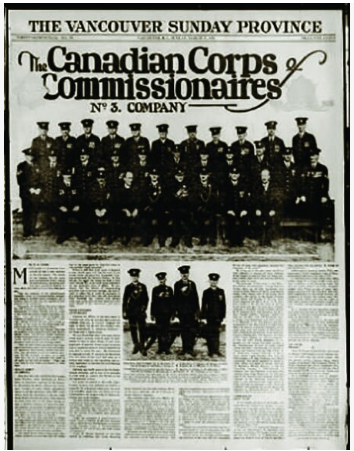

En 1925, un an avant la création de la Légion royale canadienne, cinq avocats montréalais unissent leurs efforts pour poser les jalons d’un organisme centré sur les vétérans. Les cinq membres fondateurs, John MacNaughton, Albert Isidore Livingstone, Joseph Horace Michaud, Philip Meyerovitch et Max Bernfield, reçoivent, le 25 juillet, une autorisation fédérale leur permettant de trouver des emplois pour les vétérans. Un autre groupe sera également mis sur pied à Toronto peu après. Ensemble, ces deux organismes constituent les Compagnies 1 et 2. Le Corps des commissionnaires de la Colombie-Britannique est ensuite établi à Vancouver le 6 octobre 1927.

Malheureusement, il n’existe que peu de cohésion entre les groupes de Montréal, de Toronto et de Vancouver. Leur efficacité décroit graduellement jusqu’au moment où, en 1937, le ministère des Pensions et de la Santé nationale de l’époque, par l’intermédiaire de la Commission d’assistance aux anciens combattants, acquiert les droits privés et prend en charge la surveillance de la formation du Corps à l’échelle nationale. Sous la direction du major-général (Mgén) W.B.M. King, qui devient le premier président national, le Corps est enfin géré de la manière voulue pour s’établir solidement. Des membres du Conseil, tous d’anciens chefs militaires, se portent volontaires pour assurer la surveillance du Corps et veiller à sa gouvernance efficace.

Pour souligner les origines et les liens militaires du Corps, le gouverneur général Lord Tweedsmuir a été le premier président d’honneur du Corps, en 1937. La tradition consistant à nommer le gouverneur général à ce poste se poursuit encore aujourd’hui.

Vers la fin de 1937, le Corps canadien des commissionnaires avait établi des compagnies à Montréal, Hamilton, Windsor, Calgary et London. Dans les deux années qui suivent, d’autres sont établies à Winnipeg, Edmonton, Halifax et Ottawa. Les Commissionnaires étaient accueillis aux quatre coins du pays. Comme on pouvait le lire dans l’Edmonton Bulletin en 1939 :

Dans leur impeccable uniforme bleu, avec les insignes du Corps sur la coiffure et le baudrier, les membres de la première unité du Corps canadien des commissionnaires d’Edmonton sont maintenant au travail. Bientôt, une patrouille de nuit et un service de protection de la propriété seront à la disposition des citoyens d’Edmonton. La patrouille de nuit sera effectuée sous la surveillance de militaires triés sur le volet et possédant un excellent dossier de service. [Traduction]

En 1945, la Seconde Guerre mondiale tire à sa fin, et le nouveau ministère des Anciens combattants approuve une présentation au Conseil du Trésor qui désigne le Corps comme un important employeur civil de vétérans. La présentation se lit comme suit :

L’adhésion à ce type d’organisme (le Corps) est réservée à des hommes d’exception possédant de longs et dignes dossiers de service auprès des Forces de Sa Majesté et qui souhaitent maintenant, afin de garantir leur autonomie financière, obtenir un emploi civil mettant à profit les qualités personnelles qu’ils tirent de la discipline et de l’entraînement militaires. [Traduction]

Le Corps bénéficiait d’une reconnaissance unique qui n’était accordée à aucune autre organisation du secteur privé. Ainsi, le Conseil du Trésor, dans une lettre à tous les ministères, affirme que :

Le Conseil considère que la Fonction publique du Canada offre des emplois qui pourraient avantageusement être occupés par du personnel issu du Corps canadien des commissionnaires. Par conséquent, il demande que tous les ministères, conseils et commissions étudient la possibilité de confier à ces personnes des postes exemptés de la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique. [Traduction]

Cette mesure est devenue le droit de première option (DPO), une politique qui oblige les organismes du gouvernement fédéral à obtenir leurs services de sécurité auprès du Corps – ce privilège est encore applicable de nos jours. Le Corps des commissionnaires britannique n’est jamais parvenu à établir une telle politique. Les Commissionnaires assuraient la sécurité dans les édifices fédéraux de tout le Canada, procurant ainsi des emplois valorisants aux vétérans. C’est probablement ce qui a donné lieu à la confusion au sein du public, qui croyait que les commissionnaires étaient des employés du gouvernement fédéral.

Le Corps était toujours présent pour venir en aide aux nombreux vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui arrivaient difficilement à trouver du travail dans le secteur privé. Parmi les milliers de vétérans qui ont travaillé sous les auspices des Commissionnaires après la guerre, mentionnons Collin Borrow, récipiendaire de la Croix de Victoria de la Première Guerre mondiale qui a travaillé au siège social de la CBC, à la prison Don Jail et à l’hôpital Sunnybrook; le vétéran de la Première Guerre mondiale Hari Singh, l’un des premiers sikhs à servir au sein des Forces canadiennes; Oren Foster, qui a été fait Membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE) pour avoir capturé des soldats allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. Le calibre des employés des Commissionnaires et leur désir de servir constituent les fondements de ce solide organisme national.

De 1945 à 1950, avec les milliers de vétérans qui rentrent au Canada après la guerre, le nombre d’unités du Corps double pratiquement. Sept nouvelles divisions sont créées, dont l’une qui englobe le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard, une à Québec, deux en Saskatchewan et une autre à Kingston. La division de Terre-Neuve lance ses opérations en janvier 1950, moins d’un an après l’entrée de cette province au sein de la Confédération.

À mesure que l’organisme prend de l’ampleur un peu partout au Canada, les Commissionnaires tiennent à projeter une image de fierté et d’honneur. Malgré l’absence de lien direct avec le Corps des commissionnaires du Royaume-Uni, il est décidé que l’uniforme qui sera adopté sera modelé sur celui des cousins britanniques, sans toutefois lui être identique. Cette décision est en grande partie une manifestation de respect pour ce que le capitaine Walter a créé. Le nouvel uniforme comprend une veste de serge bleue, une coiffure blanche, une chemise blanche et un baudrier. Les grades et les traditions militaires sont intégrés au Corps; celui-ci adopte un drapeau, tient régulièrement des défilés, des diners régimentaires et des revues. Un sergent d’allégeance est adopté selon l’équivalent militaire. Les postes reposent sur une structure militaire; on retrouve un commandant et des capitaines-adjudants dans ce que l’on appelle alors des divisions. Les commissionnaires sont fiers de leur service et de ce que le Corps représente.

Pendant de longues années, seuls les anciens militaires, de même que les anciens membres de la GRC qui avaient fait preuve d’un service distingué lors de plusieurs conflits militaires, dont la Première Guerre mondiale, étaient admis au sein des Commissionnaires. Leur aptitude était déterminée par un processus de sélection rigoureux. Les commissionnaires étaient embauchés dans des postes de responsabilité, comme aides de camp, réceptionnistes, téléphonistes, messagers, garde-barrière d’usine, contrôleurs, gardiens de nuit; d’autres effectuaient des tâches de sécurité dans des installations privées, fédérales et provinciales. Les commissionnaires pouvaient également remplir des fonctions temporaires à court préavis pour quelques heures ou quelques jours au besoin.

Le mois prochain : Partie deux : Le Corps en évolution pour relever les défis modernes.